在医学诊疗过程中,某些疾病就像精心伪装的谜题,需要医生抽丝剥茧寻找线索。那些看似微不足道的细节,往往藏着破解疾病的关键。

那天的核磁共振室像往常一样泛着冷白色的光,邹阿姨的轮椅碾过自动门轨道时发出“咔嗒”的声响。这位七十多岁的患者双手紧攥轮椅扶手,指节因用力而发白,仿佛那是她与站立世界的最后联系。“大夫,我连炒菜的铲子都拿不稳了……”她颤抖的声音,比影像报告上任何异常信号都更令人揪心。

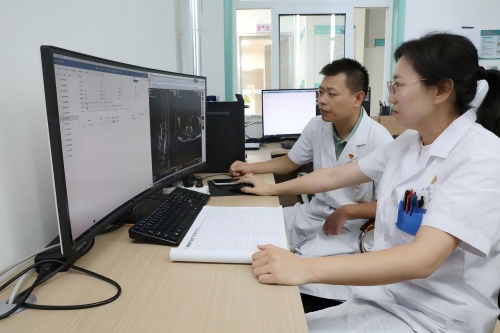

堆成小山的病历记载着:进行性肌无力四月余,双下肢肌力Ⅲ级,多家三甲医院排除了格林巴利综合征、重症肌无力等常见病因……当她的颅脑MR片在阅片器上亮起时,我和老年病科副主任医师陈泽不约而同地凑近——没有占位,没有出血,只有令人窒息的“未见明显异常”。

转折发生在次日清晨。陈泽攥着血常规报告冲进放射科,纸页在他手中簌簌作响:“血红蛋白78g/L!红细胞体积增大!”这些数据如同拼图的最后一块,瞬间串联起所有线索。我们立即为邹阿姨加做胸椎MR检查,果然在T2加权像上捕捉到脊髓后索的异常高信号——那条细若游丝的的改变宛如冬日玻璃上的冰裂纹,悄然揭示着维生素B12缺乏导致的髓鞘崩解。

确诊后,治疗方案迅速展开:维生素B12注射液0.5mg肌肉注射1次/日,配合叶酸口服。待第二周查房时,邹阿姨已能扶着走廊扶手缓慢挪步,那双曾因无力而苍白的手,此刻正紧紧攥着生命的转机。

“原来治好我的不是仙丹,而是维生素……”复诊时她笑着抹眼泪,硬往我白大褂口袋塞了把自家种的脆枣。后来在医院举办的多学科讨论会上,这份病例被投影在屏幕上,脊髓横断面影像与她蹒跚行走的视频形成奇妙对照——两种截然不同的“图像”共同诠释着:有时治愈,常常帮助,总是安慰。

白大褂口袋里的钢笔或许会漏墨,但那些被重新点亮的人生轨迹,永远是我们最鲜活的职业勋章。正如脊髓后索的异常信号终会在治疗中消退,医者追寻真相的脚步,永远不会在“未见明显异常”的报告前停驻。